ЗИМА — БУДНИ часть 1

Ползимы пролетело незаметно. Сначала забой оленей, потом налаживание быта в поселке, сдача годового отчета и составление плана на уже наступивший год удерживали меня в Хаилино. Наконец в январе я смог отправиться в табуны. Я собрался к Долганскому. Провожатым снова был Коля Чилькин — уже знакомый мне пастух этой бригады. Я взял с собой Бэлу, не хотелось опять оставлять ее у соседей. К тому же было интересно посмотреть, как западносибирская лайка поведет себя в тундре.

Ползимы пролетело незаметно. Сначала забой оленей, потом налаживание быта в поселке, сдача годового отчета и составление плана на уже наступивший год удерживали меня в Хаилино. Наконец в январе я смог отправиться в табуны. Я собрался к Долганскому. Провожатым снова был Коля Чилькин — уже знакомый мне пастух этой бригады. Я взял с собой Бэлу, не хотелось опять оставлять ее у соседей. К тому же было интересно посмотреть, как западносибирская лайка поведет себя в тундре.

На следующий день на двух собачьих упряжках мы добрались до транспортного стада, пасшегося в двух десятках километров от Хаилино. Его держали два старика — Увувье и Киргильхот. Они и помогли нам поймать ездовых оленей. Вечером мы уже ехали по широкой заснеженной долине, мимо остроконечных хребтов к Долганскому.

Ночь выдалась безлунная и очень холодная. В поселке минус пятьдесят не слишком заметны; там бываешь на морозе лишь переходя из дома в дом. Но сейчас, после нескольких часов езды, я чувствовал себя неважно. Нестерпимо ныли щеки, лоб, подбородок. Ногами я стучал по полозьям нарты, по снегу, с обеих сторон от следа моей нарты оставались ямки. Пальцы в рукавицах зашлись. Я изо всех сил терпел, не зная, когда же кончится эта дорога. Между тем Чилькин как будто заблудился. Несколько раз мы останавливались, хотя вряд ли можно было что-нибудь увидеть в такой темноте. Потом мы снова продолжали путь по небольшим округлым горам. Иногда Чилькин начинал что-то петь. Это было совсем неуместно, но я дошел до того, что не мог и сердиться, чувства во мне словно застыли. Осталось только ожидание.

Наконец Николай остановился, бросил элоэль на снег и, подтянув нарту поближе к оленям, завязал на ней коротко повод. Это были верные признаки того, что остановка надолго. Не хотелось и думать о том, чтобы здесь ночевать. И все же я переборол себя и промолчал, когда Чилькин подтвердил мое предположение.

Расстегнуть в рукавицах упряжь никак не удавалось. Но нельзя быть обузой товарищу. В отчаянии я, так же как Чилькин, сбросил рукавицы на снег, взялся за обледеневшие от дыхания оленей ремни голыми руками и вдруг почувствовал, что пальцы отогреваются. Впоследствии, уже из учебников по физиологии я узнал о небольшом подъеме температуры тела у замерзающих животных перед окончательным окоченением. Что-то меняется в этот момент в состоянии соков тела и выделяется небольшое количество внутреннего тепла. Наверное, поэтому замерзающие люди вдруг начинают чувствовать тепло, видеть ласковые сны и погибают с улыбкой. Видно, и в моих руках появилось это тепло.

Мы отвели ездовых на сопку. Моего правого — старого и хитрого оленя — привязали. «Никуда от него не уйдут»,— сказал Николай. Но я на всякий случай пустил второго с веревкой на шее, чтобы было удобнее ловить. Оленя, которого Чилькин запрягал правым,— по кличке Грэб — пустили пастись свободно, а левого — тоже с веревкой. Вернувшись вниз, мы принялись устраиваться на ночь. Вскипятили чай, выкопали лунки в снегу и в них уснули.

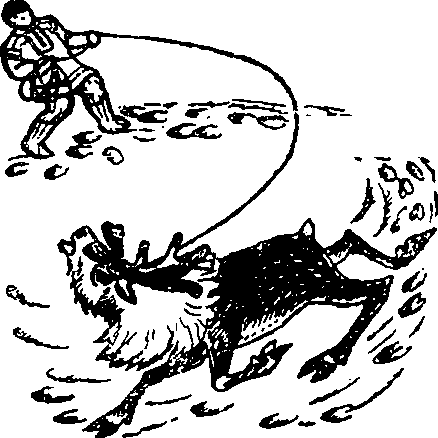

Ночью меня разбудило тихое взвизгивание. Я приподнялся, чтобы узнать, что обеспокоило Бэлу,— Чилькина не было. Я сейчас же вскочил и посмотрел туда, где мы оставили оленей. Их я тоже не увидел. Это было самое неприятное, что могло случиться в тундре. Вынув из кожаного мешка аркан, я побежал по следам, пока не увидел Колю. Он осторожно крался к оленям, а они, хватая ртами на ходу кусочки снега, так же тихо отходили от него. Олени словно делали вид, что кормятся, но на самом деле отступали ровно настолько, насколько приближались мы. Последним шел мой левый, с длинной веревкой на шее.

Чилькин старался добраться до ее кончика, он был совсем близко к цели. Наконец, прыгнув вперед, Николай упал на веревку, обеими руками пытаясь ее ухватить, но она скользнула между пальцами — это олени рванулись вперед. Старый хитрый олень, тот, которого мы привязали, бежал впереди, волоча за собой вырванный с корнем куст.

— Грэб, Грэб,— позвал Коля своего любимца как последнюю надежду. Олень, шедший вторым, остановился, поднял голову. Однако через мгновение он снова тронулся следом за уходившими товарищами.

— Не надо,— сказал я Коле.— Давай подождем.

Олени отошли не так уж далеко. Наконец они начали пастись, разошлись по склону. Не стало ни первого, ни последнего. И тогда мы стали снова приближаться. Самое важное было не испугать их. Издалека, совсем издалека, Коля вновь начал манить Грэба. Он протягивал ему руку и кричал: «Грэб, Грэб!» Когда еще Грэб был теленком, Чилькин приносил ему грибы и звал: «Грэб, Грэб» (гриб, гриб). Пастухи смеялись над таким необычным занятием, однако тоже начали собирать грибы и подзывать доверчивого олешка.

Вот и сейчас он поднял голову, потянул в себя воздух, словно не верил, что и впрямь здесь, зимой, среди снега, для него нашли гриб. Все же сделал несколько шагов в нашу сторону, постоял, потом пошел шаг за шагом к нам. «Грэб» — шаг, «Грэб» — еще один шаг. По шажку за ним как за вожаком потянулись и остальные олени. А когда нам удалось поймать за веревку одного, можно было быть уверенным, что не убегут и остальные.

Наутро мы продолжали путь. Выяснилось, что в темноте мы все же пропустили долинку, куда должны были ехать. Пришлось вернуться назад. Еще часа два после поворота мы пробивались целиной, потом встретили попутную нартовую дорогу. Вскоре начали попадаться многочисленные следы оленей, раскопы, места лежек. Наконец и сам табун показался впереди. Наши ездовые прибавили шагу. Даже мой старик — правый повеселел, сильнее натянул постромку.

Километрах в двух от табуна мы нашли стоянку бригады. Улыбающийся Иван Петрович Долганский, в старенькой, «домашней» кухлянке, взял у меня оленей. Подошли поздороваться за руку и остальные пастухи — кто был дома. Старик Митрай, как всегда важный и заботливый, сказал мне: «Здравствуй, молодой человек, здравствуй. Заходи в палатку, грейся». С оленей сняли уздечки и отпустили. Они рысцой потянулись по направлению к табуну.

Выбив одежду, я зашел в палатку. У печки сидела на корточках Наталья. Протянула мне большую жесткую руку и громким голосом поздоровалась: «Ам-то». У нее уже пылал огонь в печке, грелись чайники. Только мы развалились на шкурах, как появился маленький столик, юкола, галеты, сахар, масло. Все были рады гостям, и нам было радостно оказаться среди людей.

Несмотря на тревожную ночь, я чувствовал себя бодрым и сильным. Хотя Долганский не вполне понимал мои намерения, я все же увязался за ним в табун. У палатки была привязана лишь одна пара оленей, мне пришлось быть пассажиром, за спиной бригадира. По накатанной дорожке олени несли нас галопом, и я едва успевал спасать ноги от мелькавших по сторонам твердых снежных застругов.

Еще во время осенней корализации мне объяснили, что в стаде нужно ходить прямо за пастухом, держась к нему поближе. Тогда олени меньше пугаются. Долганский, еще не отвыкший от мысли, что я хочу его проверить, показывал мне, какой хороший здесь ягель, отгребал рукавицей снег в раскопанных оленями лунках или начинал объяснять, где держали стадо вчера и где оно будет завтра.

На бугорке мы присели. Долганский заложил за губу лимишину (смесь табака и пепла от пережженного березового гриба). У него было тонкое, сухощавое лицо и проницательно-умные желтоватые глаза. Еще я заметил, что он по-особому завязывал уши малахая — на затылке, так что они воинственно торчали над головой. За месяц осенней корализации я узнал, что Иван Петрович пользовался среди пастухов огромным авторитетом. Внешне он был не слишком заметен — среднего роста, чуть сутуловат. Раненая когда-то на охоте правая рука его плохо гнулась и была намного тоньше левой, которой он бросал аркан. И лишь по слегка напряженной улыбке, по быстро менявшемуся выражению глаз и очень осторожной тихой речи можно было догадаться, что рассказы о его решительности и вспыльчивости правдивы.

Я говорю о Долганском так подробно потому, что он остался в моей памяти образцом бригадира. В оленеводстве, где бригады живут в однодневном пути друг от друга, бригадир не только организатор дела, но и настоящий хозяин. Пастухи не говорят: «Поехал во вторую бригаду», говорят: «Поехал к Долганскому». И сохранность оленей, и уют палаток, и даже безопасность людей в бригаде зависят прежде всего от бригадира. В первый же год я узнал, что погубить оленей, положить табун сотнями трупов на десятке километров тундры неопытный пастух может за один день. На собраниях я часто приводил пастухам такой расчет: «Один трактор для совхоза стоит столько же, сколько 35—40 оленей». А в одном табуне их было 1700, да весной еще нарождалось до 800 телят. Производственные показатели совхоза, его слава прежде всего зависели от бригадиров.

Для пастухов быть бригадиром — высшее достижение в жизни. В нашем совхозе уже были пастухи, работавшие после учебы оленетехниками, в соседнем — сын старого бригадира стал главным зоотехником. И все же слава бригадиров была самой громкой. Показывая на стариков, мне часто говорили: «Это старый бригадир». И я тоже с уважением смотрел на умиротворенных, мудрых людей, оставивших тысячи километров трудных дорог позади, знавших на своем веку беды и радости. Те из пенсионеров, которые были еще сильны, работали в бригадах хозрабочими. Зимой выстругивали из березы легкие нарты, каркасы палаток, помогали кочевать, ловить ездовых оленей и строить корали, а летом вместе с семьями пастухов поселялись где-нибудь на реке, ловили и вялили рыбу. В достоинстве, с которым они занимались хозяйственной работой, было что-то от сознания людей, переживших и приключения, и славу и нашедших теперь смысл жизни в том, чтобы просто заботиться о людях.

— Тоже хитрый немножко,— засмеялся тихо Долганский, показывая мне на крупного светлого олененка, пасшегося неподалеку от нас.— Сам не хочет копать — тяжело, лучше ходит, ищет, где другие олени не доели.

— А где мать? — спросил я.

— В «консерва»-табуне (олени, предназначенные для забоя). Осенью браковали. Ты сам зубы смотрел — говорил, очень старая. Напрасно так мало быков-кастратов оставили. Когда глубокий снег, они хорошо копают, а маленькие олени за ними подбирают.

Это было уже критическое замечание в мой адрес, и я его записал. Действительно, в ближайшие дни я заметил, что олени пасутся по-разному. Важенки, объединившись в небольшие группы, энергично разгребали широкими передними копытами снег. Со всех сторон слышался стук — они разбивали затвердевшую корку снега. Рядом с ними, то подбирая остатки корма за матерью, то расширяя ее лунку, там где снег был помягче, паслись оленята. Хоры (племенные быки) предпочитали пастись в стороне. Сбросив рога осенью, они были безоружны перед рогатыми важенками. Иногда я видел, как одна из них, подойдя к упорно трудившемуся хору, выгоняла его от только что разрытой лунки, и тот большей частью безропотно подчинялся. Лишь дважды я заметил, как хор пробовал защищать свое место, поднявшись на дыбы и выбрасывая вперед передние ноги. Быки-кастраты с огромными, но плохо очищенными от кожи рогами обычно паслись в сопровождении телят и молодых годовалых оленей. Те использовали труд своего могучего товарища, расширяли начатую им лунку.

Вместе с Иваном Петровичем я ходил по табуну из конца в конец. Точно так же, как он, завязал уши малахая наверх, чтобы лучше видеть, заложил руки за спину. И засмеялся про себя, вдруг заметив это подражание. Долганский время от времени что-нибудь рассказывал мне об оленях. «Этот теленок, когда родился, целый день лежал, не вставал. Думали, что не выживет. Вон та темная важенка в этом году без теленка. Но я не дам ее выбраковать. Если хорошая важенка один год без теленка, на следующий год принесет очень хорошего, крупного, сильного. Вот беговой олень Митрая. Теперь уже старик не участвует в бегах. Попроси у него, может быть, разрешит ездить, пока ты у нас живешь».

— Как ты знаешь их всех,— удивился я.

— Всех не знаю, только приметных. Если сейчас всех приметных не найду, тогда искать будем.

Вскоре процедура осмотра табуна стала и для меня привычной. Сотни раз, вот так же заложив руки за спину, не торопясь, обходил я с пастухами табуны, постепенно и сам стал запоминать оленей. Оказалось действительно не слишком сложным знать наперечет 50—60 пестрых оленей (с белыми пятнами на туловище, кончике носа, на ногах), еще столько же ездовых (как же не помнить пастуху оленя, которого сам учил, на котором многие дни ездил), три десятка хоров, между которыми во время гона то и дело вспыхивает драка. Еще несколько оленей, почему-либо известных, находится в табуне: тот пришел из соседнего стада да так и остался, другой любит соль, часто крутится у палаток и т. д. Набирается 150—200 приметных животных, а всего в стаде 1700—1800. Один приметный олень, следовательно, приходится на десяток незаметных, мало отличающихся друг от друга.

Олени — очень компанейские животные. В одиночку они ходят лишь в глубокой старости или когда тяжело больны. Если потерялся приметный олень — значит, откололся целый кусок стада — десяток или больше. Опытные бригадиры знают свое стадо лучше, молодые — хуже, но в общем такой вот подсчет себя оправдывает.